沿革

【起源は願證寺】

本願寺名古屋別院は、1500年頃(明応年間)本願寺第八代宗主蓮如上人の第13子、蓮淳師が現在の三重県桑名市長島町に建立した願證寺が起源といわれています。願證寺は、建立から70余年後に織田信長との対立(長島一向一揆)によって一度は断絶してしまいますが、後に長島・桑名の門徒の強い希望によって、桑名願證寺として再建されました。1583(天正11)年頃には織田信雄の許可によって、愛知県清須市にも桑名願證寺の通所(分院)として清須願證寺が再建されました。

【名古屋御坊と称される】

江戸時代に徳川家康が名古屋城を築城すると、1610(慶長15)年に清洲越しと呼ばれる町の大移動が行われ、現在地(名古屋市中区門前町)へ移り名古屋願證寺と改称されました。その境内地は、東西160間、南北100間、9085坪もありました。1718(享保3)年には、本願寺第十四代宗主寂如上人によって西本願寺の坊舎となり、名古屋御坊と称されました。

【本願寺名古屋別院に】

名古屋御坊は、1876(明治9)年に本願寺名古屋別院に改称され、東海地方の伝道教化拠点となりましたが、第二次世界大戦の末期、1945(昭和20)年に空襲に遭い、本堂・庫裏・書院・中門・御殿など 31棟、延建築面積3761.8㎡(1139.94坪)が焼失してしまいます。その後、20年間仮本堂で寺院の活動を行ってまいりましたが、別院のご門徒をはじめ、愛知県・三重県の寺院・門信徒の尊い懇念により、1972(昭和47)年4月に現在の本堂が完成しました。

歴史

【鐘楼・梅昌院墓碑】

南門と共に1945(昭和20)年の戦争焼失を免れた鐘楼は、木造造り、入母屋造、本瓦葺。第三代尾張藩主、徳川綱誠の側室である梅昌院(西別院境内に墓碑あり)の寄進により、1729(享保14)年頃に三河国から移築されたと伝えられています。鐘は上層ではなく下層につられており、下層周囲の柱が四方転びとなり露出しているなど、一般的にみられる袴腰付鐘楼の形状とは異なります。また、本蟇股の彫刻が秀逸で、虹梁や木鼻の絵様と合わせて、江戸時代前期の作風を伝えています。これらの時代性、他例をみない形状の特殊性を鑑みて、2017(平成29)年に名古屋市の有形文化財に指定されました。なお、上層西面に掲げてある「遍照閣」の扁額は、1753(宝暦3)年に本願寺第十七代宗主法如上人に賜ったものです。

【医学講習場跡】

1874(明治7)年には西別院境内のこの地に、仮病院の附属として医学講習場が設置されました。その後、公立医学講習場、続いて公立医学所と改称されました。ここでの医学教育は、当初アメリカ人教師により講義は英語で、教科書も英語の原書で行われました。1877(明治10)年には堀川筋の天王崎に移り、1881年には愛知医学校と改称され、その後も改称を重ね、戦後名古屋大学医学部となりました。

【葛飾北斎×西別院】

1817(文化14)年に、書籍の販促を兼ねて、西掛所(現在の西別院)の境内で北斎が大だるま絵を即書する興業が行われました。当日は、早朝から本堂東北の集会所の前に席が設けられ、多くの見物者で賑わう中、籾殻が敷き詰められた舞台に120畳もある料紙が広げられ、藁やそば殻で出来た筆、棕櫚箒の筆、大きな桶に入った墨などが準備されました。大だるま絵は、昼頃から描かれ、たすきを掛け袴の裾を高く上げた衣装の弟子たちが手伝う中、北斎が鼻から目・口・耳・頭の順にだるま絵を描き夕方には完成しました。その情景が『北斎大画即書細図』(名古屋市博物館蔵)に描かれています。北斎が描いた大だるま絵は、残念ながら戦火によって本堂と共に焼失したと伝えられています。2017(平成29)年11月「本願寺名古屋別院開創300年記念法要」の記念行事として、名古屋市博物館・愛知県立芸術大学の協力のもと、葛飾北斎が200年前に西別院境内で行った歴史的な興業「120畳大だるま絵」を再現するイベントが行われました。

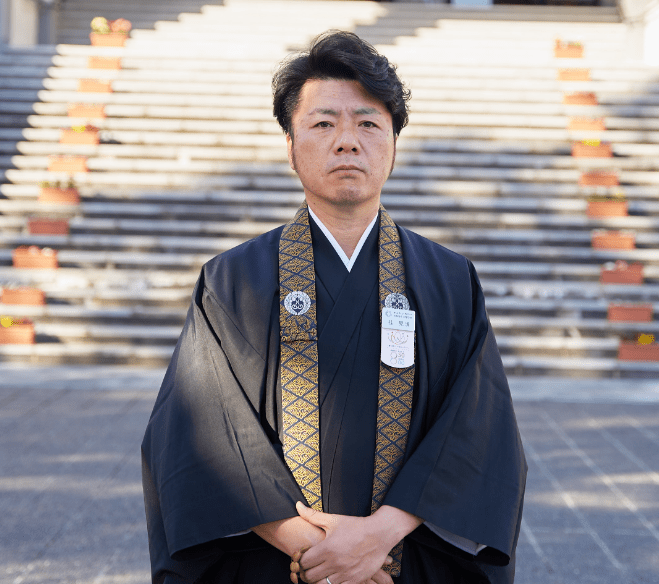

本願名古屋別院 輪番

佐藤浩紹

-さとう こうしょう-

| 出身 | 大分県 |

|---|---|

| 役職 | 本願寺名古屋別院輪番 東海教区教務所長 西別院幼稚園園長 金城六華園理事長 |

| 座右の銘 | 世のなか安穏なれ 仏法ひろまれ |

| 参拝者に | 人生を心豊かに行き抜く、心の居場所 |

本願名古屋別院 副輪番

桂晃清

-かつら こうせい-

| 出身 | 滋賀県 |

|---|---|

| 役職 | 本願寺名古屋別院副輪番 西別院幼稚園副園長 金城六華園理事 |

| 座右の銘 | 悩みのなかでも楽しく生きよう |

| 参拝者に | 「幸せは『なるもの』でなく『気づく』ものです。一緒に気づかせていただきましょう」 |

※仏事だけでなく、お部屋を利用いただけます。

施設内の様子

2025年度

毎朝午前6時半

晨朝勤行(朝のおつとめ)

毎夕午後4時

夕事勤行(夕のおつとめ)

毎日午前10時、午後1時

永代経

毎月15日午後1時

親鸞聖人御命日逮夜法要

毎月16日午前10時

親鸞聖人御命日日中法要

5月14日

蓮如上人御祥月法要

5月18日

親鸞聖人降誕会

6月14日

勝如上人御祥月法要

8月15日

盂蘭盆会・寂如上人御祥月法要

9月20日〜26日

秋季彼岸会※法要は中日をはさんで3日間

12月31日

除夜会・除夜の鐘

1月1日

元旦会

2月13日~16日

報恩講法要

3月17日〜23日

春季彼岸会 ※法要は中日をはさんで3日間

毎月5.6日15.16日

常例布教

4月8日

花まつり

7月19日(土)、20日(日)

納涼盆おどり

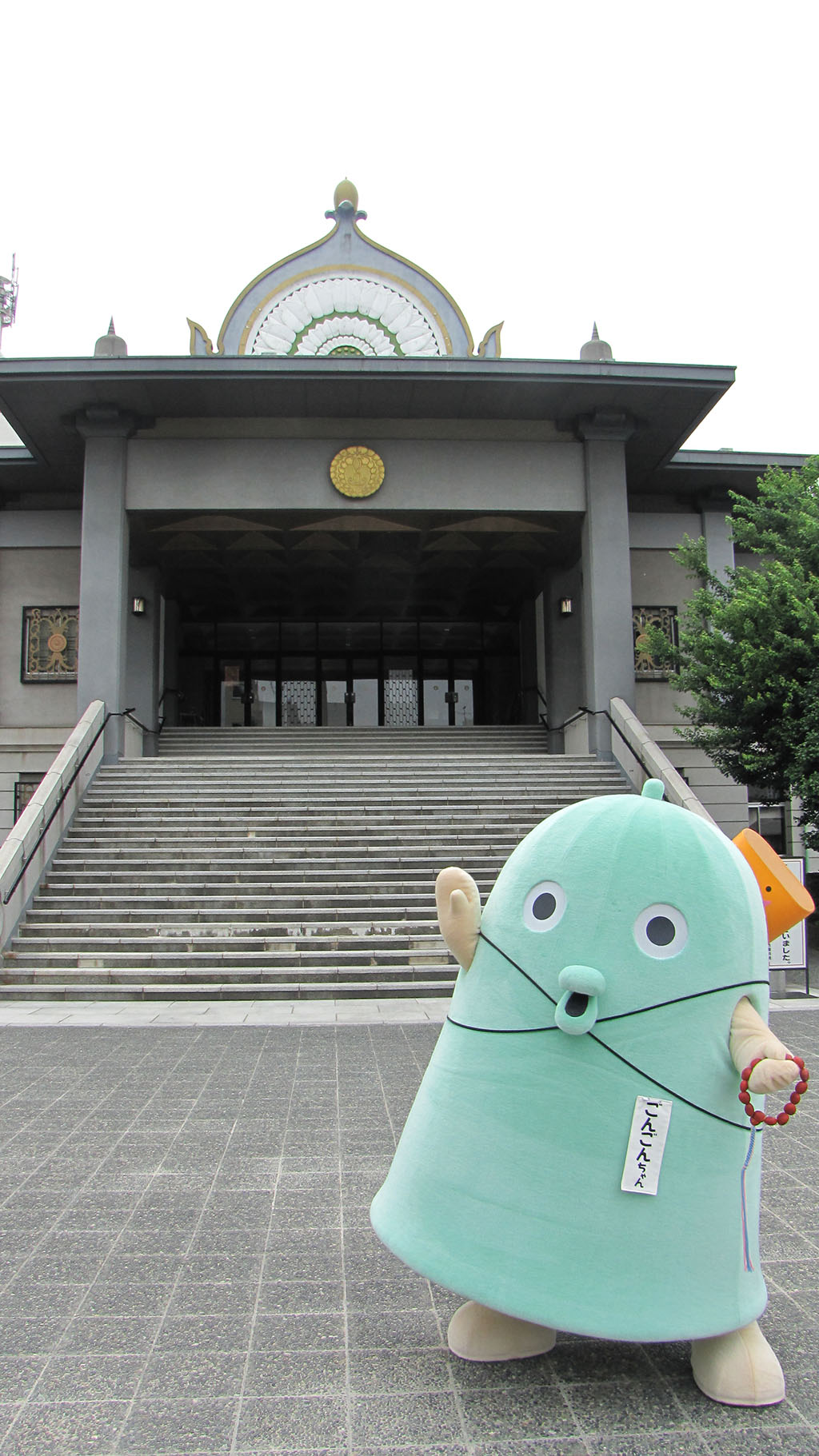

お名前

ごんごんちゃん

誕生日・年齢

2011年(平成23年)5月5日

好きなもの

味噌カツ・手羽先・ういろう・ ひつまぶし・天むす(名古屋めしが大好物)

嫌いなもの

水分(錆びるから・・・)